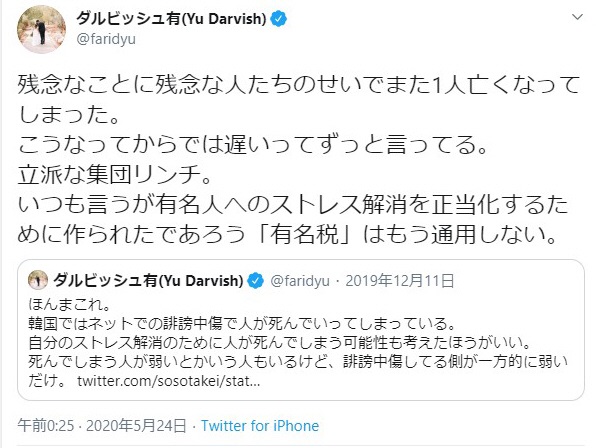

SNSを中心とするインターネット上の誹謗中傷が大きな被害をもたらす事例が頻繁に報道されている。

私は誹謗中傷を受けた方より依頼を受け、対象の記事の削除に始まり匿名の発信者の特定、損害賠償請求や刑事告訴を主な業務としている。この立場から見て、被害者が法的にできることは必ずしも多くはなく、情報開示請求を行い攻撃者の住所氏名を特定し損害賠償請求や刑事告訴を行うこと、もしくはプラットフォーマーに削除請求を行い対象の誹謗中傷記事を削除することが現行法で可能な数少ない有効な対策である。法律上、事実上、経済上のハードルは高いと言わざるを得ず、被害者側にとっては非常に厳しい戦いを強いられるのが現状だ。

被害者が誹謗中傷に立ち向かおうとする場合、基本となる法令は「プロバイダ責任制限法」(正式名称:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)である。この法律は、5条しかないコンパクトな法令であり、インターネット上の権利侵害情報の発信に利用されてしまったプラットフォーマー(プロバイダ)を原則として免責しつつ、権利侵害情報の発信による被害者に対して、匿名の発信者を調査するための情報開示請求権を付与する。

プロバイダ責任制限法が立法される以前は、インターネット上の匿名言論により権利を侵害された被害者が加害者を調べるための情報開示請求権は存在せず、「発信者情報開示請求権」が創設されたことは、大きな一歩であったことは事実だ。

しかし、このプロバイダ責任制限法は、法令の略称にも表れている通り、基本的にはプロバイダ(この法令で言うプロバイダとは、TwitterやGoogleのようなSNS管理者、その他ウェブサイトの管理者、そしてNTTドコモやニフティなどのインターネットサービスプロバイダといった、インターネット上の情報発信に関与する者すべてを包含する概念である)のための法令であり被害者救済の効果は限定的だ。

発信者情報開示請求権の内容や要件については多数の技術的不備が指摘されている。“技術的不備”と表現したのは、要するに、法律の通りやっても発信者が分からないケースが非常に多いということである。プロバイダ責任制限法における発信者情報開示請求権の実務的問題点については、日弁連はじめ各方面から何度も指摘されてきたが、法律を所管する総務省は「IPアドレス」を「アイ・ピー・アドレス」に表現を変えるなど、現場で法律を活用する者にとっては“どうでもいい”改正しか行ってこなかった。

しかし、そんな総務省も今年に入りようやく重い腰を上げて「発信者情報開示の在り方に関する研究会」を組成し、4月30日に第1回の会合を行った。実効性のある改正を期待したい。

"法的" - Google ニュース

June 03, 2020 at 05:17AM

https://ift.tt/2XY2eUH

インターネット上の誹謗中傷で被害者ができること――法的対応策の課題 - 中澤佑一|論座 - 朝日新聞社の言論サイト - 論座

"法的" - Google ニュース

https://ift.tt/2QXmUIW

Shoes Man Tutorial

Pos News Update

Meme Update

Korean Entertainment News

Japan News Update

Bagikan Berita Ini

0 Response to "インターネット上の誹謗中傷で被害者ができること――法的対応策の課題 - 中澤佑一|論座 - 朝日新聞社の言論サイト - 論座"

Post a Comment